Polveri e ozono, nel 2023 aria più pulita “Lo smog nuoce alla salute come il fumo di sigaretta”

Più informazioni su

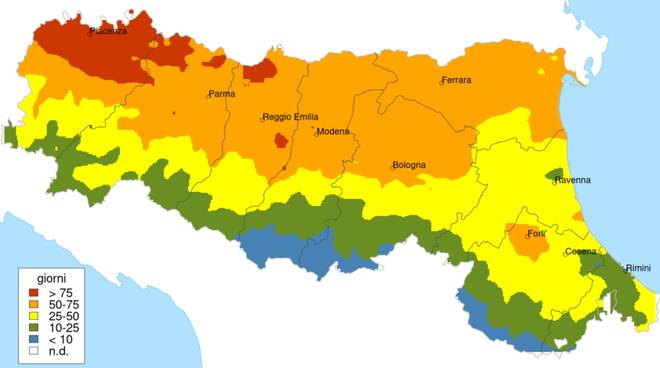

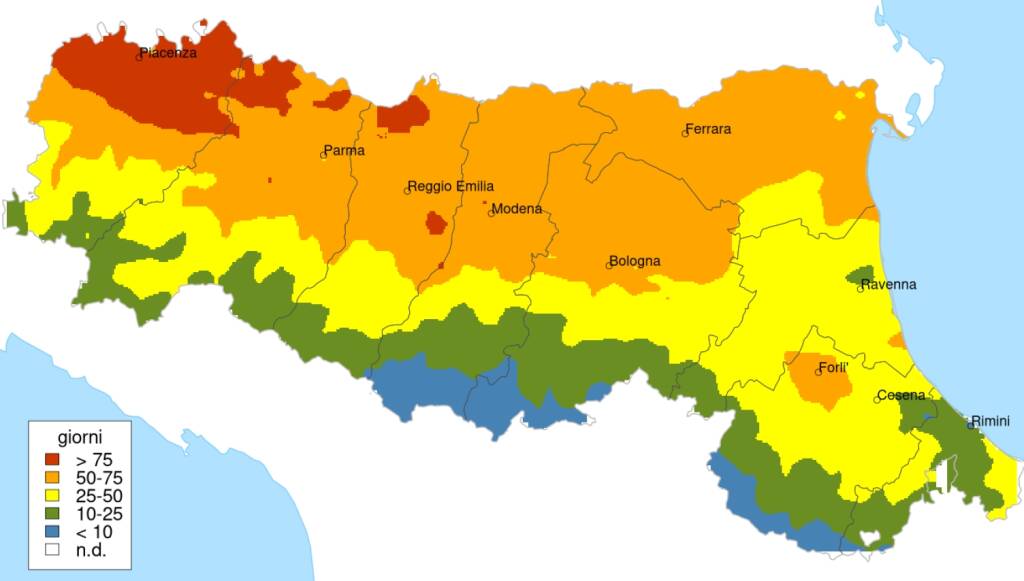

La mappa dei superamenti del limite di ozono in Emilia Romagna nel 2022

La mappa dei superamenti del limite di ozono in Emilia Romagna nel 2022

Aria inquinata, sostanze e impatto sulla salute: come siamo messi? Sicuramente meglio rispetto a dieci anni fa, ma nelle stazioni di traffico i valori limite vengono ancora sistematicamente oltrepassati. Arpae – l’agenzia regionale per la prevenzione dell’ambiente e dell’energia – fa il bilancio degli ultimi cinque anni (2018-2022) in un corposo report (SCARICA LA VERSIONE COMPLETA) in cui trovano spazio statistiche, studi e informazioni utili sulla correlazione fra inquinamento e salute e sulle iniziative messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per ridurre le emissioni. I dati sull’inquinamento dell’anno 2023 – che aggiungiamo al report per tracciare un quadro più completo – sono disponibili in tempo reale sul sito di Arpae. Nell’anno appena concluso a Piacenza si è registrata una diminuzione di superamenti del limite giornaliero di particolato fine e, seppur meno sensibile, di ozono. L’inquinamento atmosferico, secondo l’agenzia regionale, è un fattore di rischio per la salute umana paragonabile al fumo di tabacco. In Italia, secondo le ultime stime del Global burden of disease, circa 30mila decessi prematuri sono attribuibili all’esposizione a inquinamento atmosferico, e di questi il 90% è dovuto al particolato e il rimanente all’ozono.

COSA INQUINA L’ARIA – I principali inquinanti nell’aria, si legge nel report, sono: particolato atmosferico (che si divide in polveri fini, PM10, e ultrafini, PM2.5), ozono O3, biossido di azoto NO2, monossido di carbonio CO, biossido di zolfo SO2, benzene C6H6, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici IPA e benzo(a)pirene B(a)P. Concentriamo l’attenzione sui primi due (particolato e ozono), i cui valori vengono monitorati giornalmente da Arpae per l’elevato rischio di superamento del livello soglia.

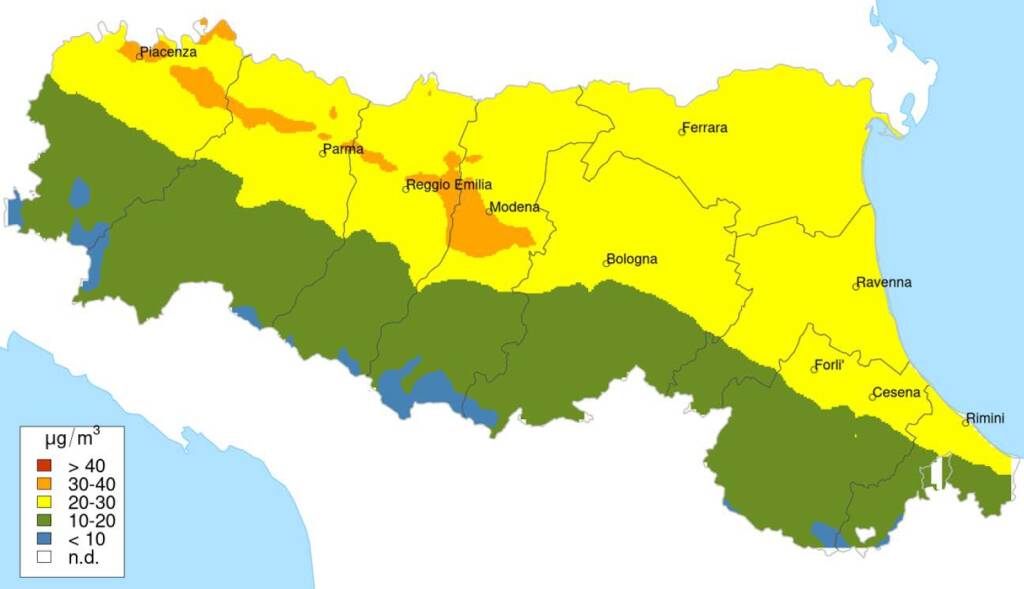

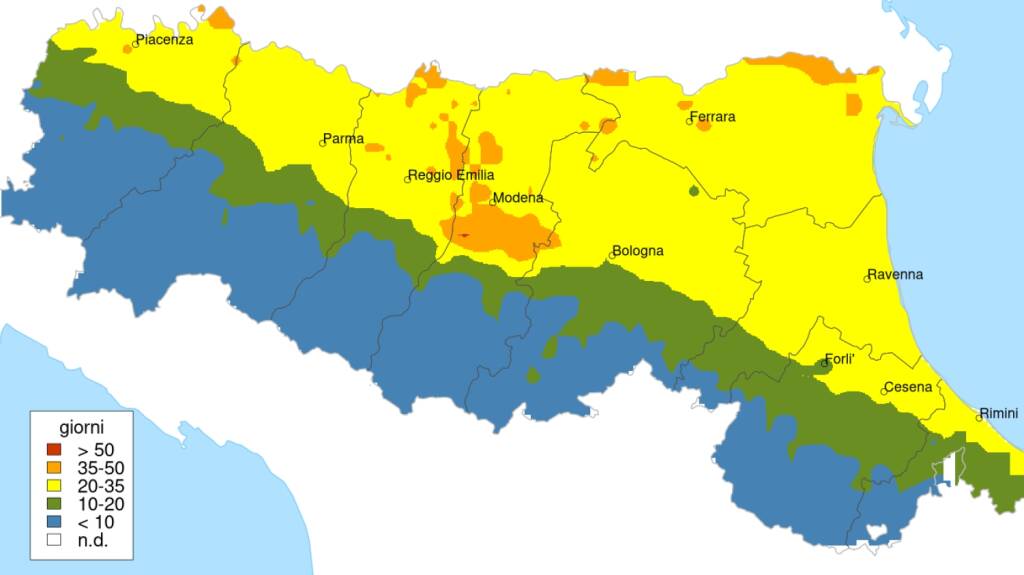

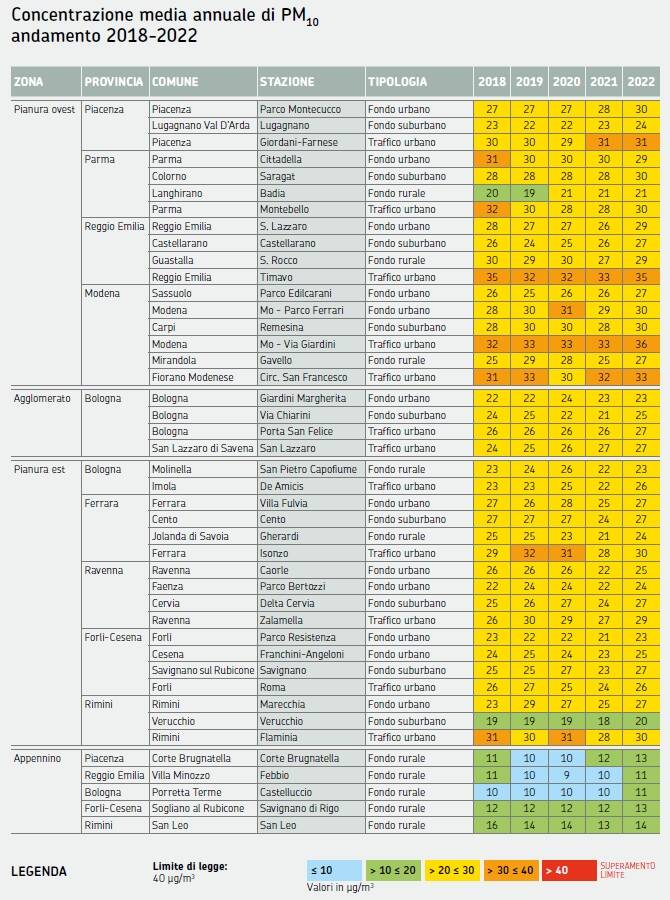

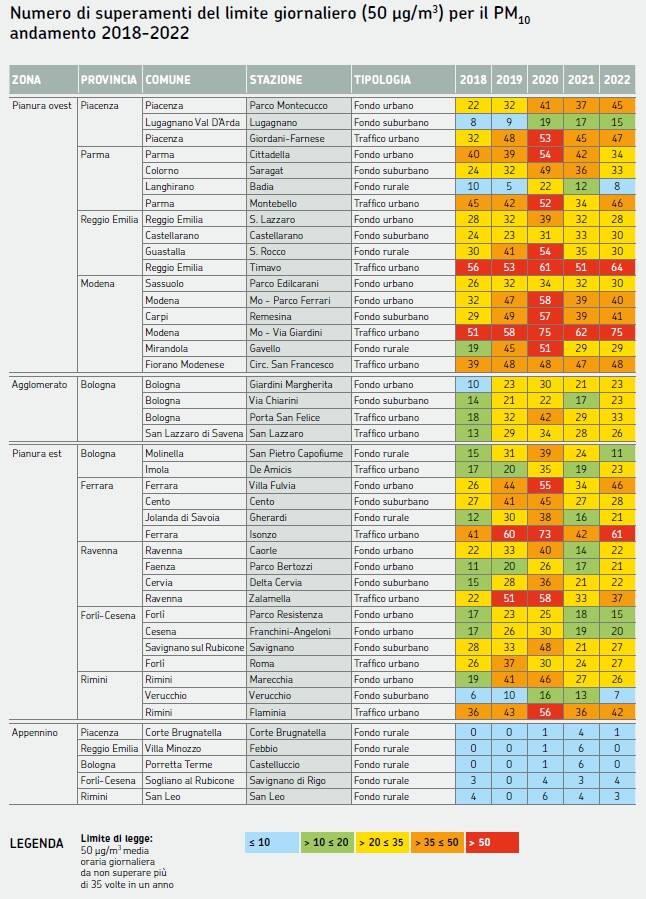

COME VA A PIACENZA – Nel piacentino sono presenti cinque stazioni fisse (quattro di pianura e una d’appennino): Piacenza Montecucco, Piacenza Giordani-Farnese, Lugagnano val d’Arda, Besenzone e Corte Brugnatella. Dal 2018 ad oggi la concentrazione media annuale di PM10 è rimasta pressoché invariata in tutte le stazioni: fra i 27 e i 30 microgrammi di sostanza per metro cubo (μg/m³) d’aria nella stazione cittadina del Parco Montecucco, fra i 29 e i 31 μg/m³ a Giordani-Farnese, fra i 22 e i 24 μg/m³ a Lugagnano e fra i 10 e i 13 μg/m³ a Corte Brugnatella. I dati statistici di Besenzone non sono disponibili per il PM10. La legge impone un limite di 50 µg/m3 nella media oraria giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno. Il record di sforamenti di PM10 si è registrato nel 2020, con 53 giorni “fuori legge” nella città di Piacenza, quello di ozono nel 2019 con 64 superamenti.

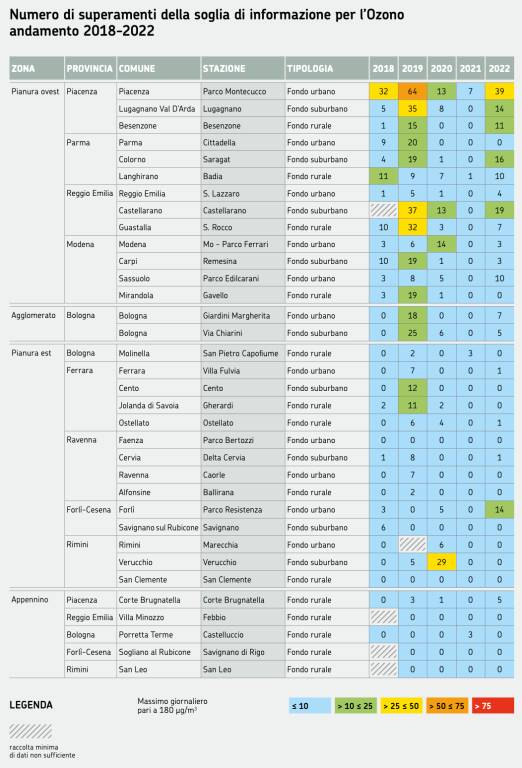

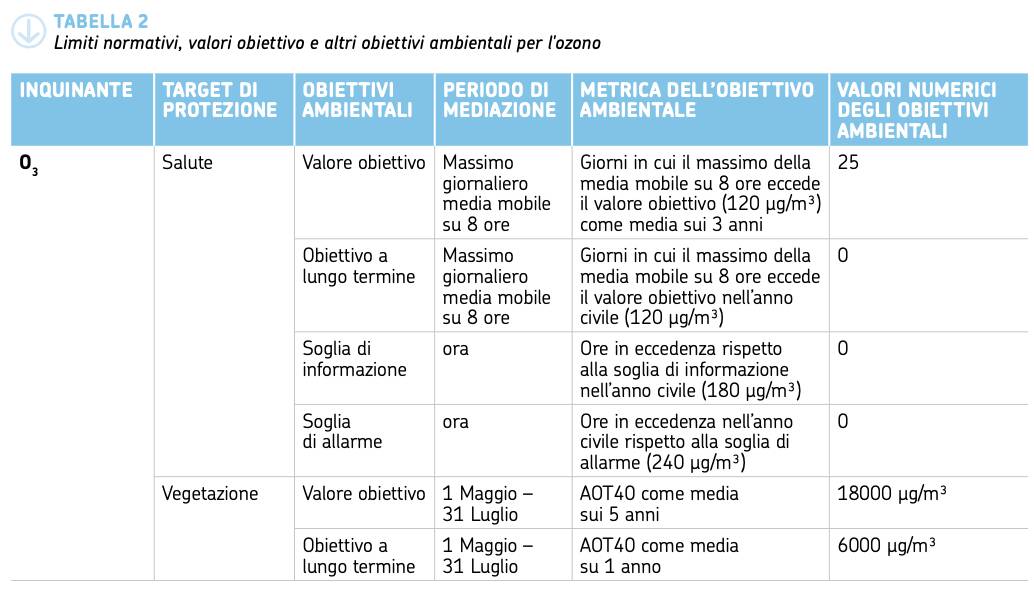

Nel 2023 il numero di giorni “oltre la soglia” del valore di PM10 è stato nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti: 17 superamenti al Parco Montecucco (erano 45 nel 2022), 26 a Giordani-Farnese (47 nel 2022), 20 a Besenzone (42 nel 2022), 7 a Lugagnano (15 nel 2022), zero a Corte Brugnatella (uno nel 2022). Quanto all’ozono, il valore obiettivo è pari a 120 μg/m³, la soglia d’informazione è fissata a 180 μg/m³, quella d’allarme – mai superata – a 240 μg/m³. La soglia d’informazione è stata superata 33 volte a Piacenza (nel 2022 erano state 39, 7 nel 2021), 6 volte a Lugagnano (erano 14 nel 2022, zero nel 2021), zero volte a Corte Brugnatella (5 nel 2022, 0 nel 2021) e zero a Besenzone (11 nel 2022, zero nel 2021).

COSA VUOL DIRE PM10, PM2.5 E O3? – Sono i principali agenti inquinanti dell’aria in Italia e a Piacenza.

Particolato atmosferico (PM10, PM2.5) – Le polveri in aria rappresentano la parte solida dell’aerosol atmosferico, che comprende anche particelle liquide. Entrambe le componenti sono costituite da diverse sostanze, di natura organica e inorganica, sospese nell’aria. In termini di massa, il particolato è principalmente costituito da sali quali solfati, nitrati, cloruro di sodio, nonché da ammonio, sostanze carboniose, polvere minerale, metalli, acqua. Il particolato ha dimensioni da pochi nanometri fino a oltre una decina di micrometri e viene suddiviso in base al suo diametro aerodinamico: il PM10 è definito come il materiale particolato aerodisperso avente diametro aerodinamico medio inferiore a 10 micrometri (1 μm = 1 millesimo di millimetro); il PM2.5 è definito come il materiale particolato con un diametro aerodinamico medio inferiore a 2,5 micrometri. Le cause principali delle alte concentrazioni di polveri primarie nelle aree urbane sono dovute, in gran parte, alla combustione della legna e dei suoi derivati, alla crescente intensità del traffico veicolare e, in particolare, alle emissioni dei motori diesel e alle emissioni di origine industriale. Una percentuale minore è legata all’usura degli pneumatici e dei corpi frenanti delle auto. Date le dimensioni, il particolato è in grado di penetrare nell’apparato respiratorio e, quindi, avere effetti negativi sulla salute. Il valore limite annuale di PM10 si mantiene entro i limiti normativi dal 2013, mentre il valore limite giornaliero viene superato continuativamente, in particolare nelle stazioni da traffico. Il valore del PM2.5 tende alla diminuzione sia nelle aree di fondo sia in quelle rurali.

Ozono troposferico (O3) – È un inquinante prettamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti antropiche. Si forma, infatti, nella parte più bassa dell’atmosfera (troposfera), a seguito di complesse reazioni fotochimiche, che avvengono in presenza di forte insolazione, a partire da altri composti gassosi definiti precursori, quali ossidi di azoto, composti organici volatili e monossido di carbonio, inquinanti prodotti in particolare da processi di combustione civile e industriale, da processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti, oltre che dal traffico veicolare. Una piccola parte proviene anche da fenomeni naturali, quali fenomeni elettrici atmosferici o dal trasporto dagli alti strati verso i bassi strati dell’atmosfera. Il ruolo svolto dalla radiazione solare nei meccanismi di formazione dell’ozono troposferico spiega l’andamento temporale della sua concentrazione al suolo, caratterizzato da una forte componente stagionale (inquinante estivo) e da una componente giornaliera. Fondamentali, poi, sono anche altre condizioni meteorologiche quali: la temperatura e la stabilità atmosferica. Assume, quindi, valori di concentrazione più elevati in estati contrassegnate da alte temperature ed elevata insolazione. L’aumento della sua presenza nell’aria in estate può avere effetti dannosi sull’uomo e l’ambiente. Anche la vegetazione subisce conseguenze dalla presenza di questo inquinante, provocando riduzione della crescita delle piante e anche necrosi delle foglie di specie sensibili. L’andamento dell’ozono si mostra pressoché stazionario nell’ultimo decennio, con fluttuazioni dovute alla variabilità meteorologica della stagione estiva.

INQUINAMENTO E SALUTE – Secondo Arpae, l’inquinamento è un fattore di rischio per la salute umana paragonabile al fumo di tabacco. L’impatto globale delle patologie associate all’esposizione all’inquinamento atmosferico sulla salute umana in tutto il mondo è stimabile in milioni di morti e anni di vita in salute persi ogni anno. Si stima che l’esposizione all’inquinamento atmosferico abbia un impatto equivalente a quello di altri importanti rischi per la salute globale come l’alimentazione scorretta e il tabagismo. Dagli anni ‘90 a oggi, si sono riscontrati notevoli miglioramenti della qualità dell’aria nei paesi ad alto reddito, mentre questa è generalmente peggiorata nella maggior parte dei paesi a basso e medio reddito, di pari passo con l’urbanizzazione e lo sviluppo economico su larga scala.

L’inquinamento atmosferico produce effetti sulla salute sia acuti, associati a picchi di esposizione nel breve periodo, sia cronici, associati a esposizioni che si cumulano nel corso della vita. Oltre agli effetti cancerogeni sul tumore del polmone (Iarc 2015), l’inquinamento atmosferico rappresenta a livello globale la prima causa di “decessi anticipati” per malattie respiratorie croniche, la quarta per infezioni respiratorie, e la sesta per malattie cardiovascolari. Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla qualità dell’aria del 2021, sulla base di valutazioni integrate delle evidenze epidemiologiche e tossicologiche, confermano una relazione causale tra esposizione al particolato fine PM2.5 e mortalità per tutte le cause, per malattie respiratorie e cardiovascolari, sia nel breve che nel lungo termine. La mortalità e morbosità per cause respiratorie risulta legata anche agli effetti a breve termine di ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo.

L’Oms stima che circa 7 milioni di morti premature ogni anno siano attribuibili all’effetto congiunto dell’inquinamento dell’aria ambiente outdoor e indoor, con un carico sopportato soprattutto dai paesi a basso e medio reddito. In Italia si calcolano circa 50mila morti ogni anno secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, con un costo economico rilevante. Secondo le ultime stime del Global burden of disease (Gbd), in Italia circa 30mila decessi prematuri sono attribuibili all’esposizione a inquinamento atmosferico, e di questi il 90% è dovuto al particolato e il rimanente all’ozono (altri inquinanti come l’NO2 ancora non sono inclusi nelle stime Gbd). Considerando i nuovi limiti guida Oms (5 µg/m3), il numero di decessi attribuibili ogni anno in Italia – si evince dal rapporto Istisan 21/20 – è ancora più elevato e solo il PM2.5 sarebbe responsabile di 50.856 decessi (8,3% della mortalità totale).

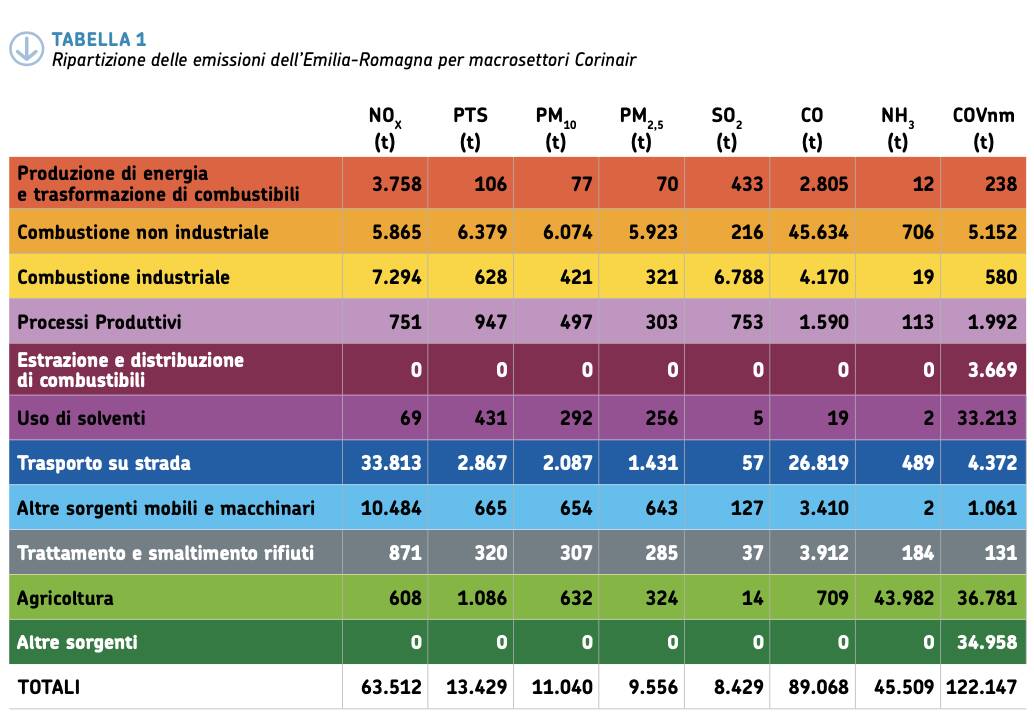

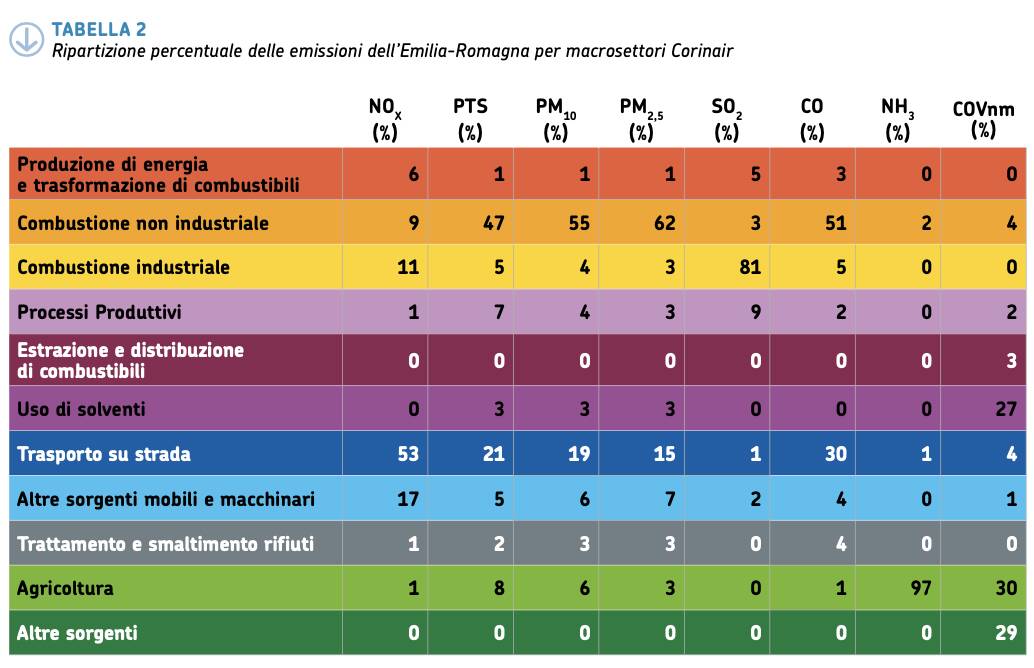

DA DOVE ARRIVA L’INQUINAMENTO – Secondo i dati forniti da Arpae, a emettere più particolato (fine e ultrafine) sono le combustioni non industriali, che ne sprigionano nell’atmosfera 11mila 997 tonnellate. Le combustioni non industriali sono la causa del 55% del PM10 presente nell’aria e del 62% del PM2.5. Al secondo posto c’è il trasporto su strada, che emette 2.087 tonnellate di PM10 (19%) e 1.431 tonnellate di PM2.5 (15%). Di seguito le tabelle complete.

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.